2024年 活動報告

🎯 協会の理念

一般社団法人 国際あそびうた音楽協会は、音楽を通じて子どもから大人まで幅広い世代が自己表現の力を育むことを目的としています。特に、発達障害を持つ子どもたちに向けたリトミック教育に力を入れ、誰もが安心して自分の声を発信できる社会を目指しています。

📅 2024年の主な活動

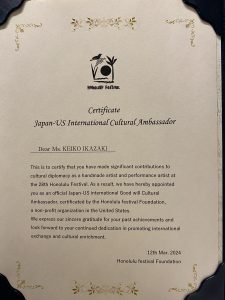

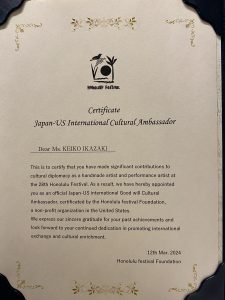

1️⃣ 日米親善大使の任命

概要: 2024年3月、代表理事と理事が、財団法人ホノルルフェスティバルより「Japan-US International Cultural Ambassador」として任命されました。

背景と意義: この任命は、音楽を通じた文化交流活動が評価されたものです。ホノルルフェスティバルは、日米間の友好を深めるために開催されるイベントで、非営利の財団法人が運営しています。

展望: 今後も、音楽の力で国際交流を推進してまいります。

概要: 協会の「あそびうたリトミック認定講座」が帝京科学大学人間教育学科のカリキュラムに正式に採用されています。

提供講座:

-

あそびうたリトミック認定講座

-

発達障がい児専門リトミック認定講座

成果: 学生たちはこの講座を通じて、リトミックを教育現場で実践するための知識とスキルを習得し、将来の保育や教育の現場で活用しています。

概要: 協会が主宰するオンライン資格取得プログラム「オトキャン(OTO-CAN)」は、音楽教育に特化した認定講座を提供し、全国から受講生を受け入れています。

提供講座:

-

あそびうたリトミック認定1級・2級通信講座

-

発達障がい児専門リトミック認定通信講座

-

あそびうた・幼児ピアノ認定通信講座

-

昭和歌謡・カラオケレクインストラクター養成講座

-

ボーカル・カラオケレクインストラクター講座

成果: 資格取得者から「新しい学びの場が広がり、音楽教育の幅が広がった」との声が寄せられました。

4️⃣ あそびうたリトミックサポートサークルの開催

概要: 新たに認定講師限定サポートサークルを立ち上げ、オンライン講座も併せて開催し、多様なニーズに応えるリトミック教育を提供しました。

開催講座:

-

AI絵本制作講座

-

癒しの声セミナー

-

ボイスマインドフルネス講座

成果: 講座受講者からは「音楽を通じて、子どもたちが以前よりも自信を持って自己表現できるようになった」との感想が寄せられました。

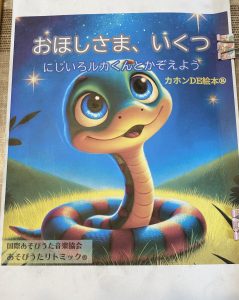

5️⃣ 電子書籍の制作と販売

タイトルとテーマ:

成果: 電子書籍を通じて、家庭での音楽教育の一助となるコンテンツを提供しています。 『The Christmas Magic in the Forest 〜サンタさんと森のクリスマス〜』は、Amazonのカテゴリ別売れ筋ランキングで1位を獲得しました。

6️⃣ 出張レッスンの実施

概要: 毎週実施している出張レッスンで、発達障害の子どもたちを対象に音楽を通じた支援を行っています。

内容の一例:

成果: 支援員の方から「子どもたちが積極的に自己表現する姿を見られた」とのフィードバックをいただきました。

7️⃣ 大人の知的障害者への音楽支援活動

概要: 大人の知的障害者に対する音楽支援活動を10年以上にわたって継続的に行っています。

内容の一例:

-

音楽を通じたコミュニケーション支援

-

リズムを活用した表現活動

-

歌唱による自己表現のサポート

成果: 音楽支援を通じて、参加者が自信を持ち、自己表現の幅を広げる機会を提供しています。また、家族や支援員の方々からも「音楽を通じて心が開かれる瞬間を見られた」との感想が寄せられています。

8️⃣ オリジナル楽曲の動画教材化

概要: 過去に作成したあそびうたを動画教材として再編集し、幅広い場面で活用しています。

成果: 動画を見た保護者から「子どもが自らピアノを弾きたがるようになった」との声が寄せられました。

9️⃣ YouTubeでの活動拡大

概要: YouTubeを活用し、12時間のBGMライブ配信を試験的に実施しました。

今後の展望: 2025年も形式を工夫し、定期的にライブ配信を行う予定です。

🔟 キラキラコンサート in 池袋の開催

概要: 2024年末に「キラキラコンサート」を開催しました。この合同発表会は、音楽を楽しむ仲間たちとともに、子どもから大人まで幅広い参加者が音楽の力でつながる場となりました。

内容:

-

子どもたちや大人の参加者による歌や演奏の発表

-

オリジナル楽曲の披露

成果: 「家族で楽しめる素敵な時間を過ごせました。」 「子どもが自信を持って発表している姿に感動しました。」

✨ 2024年の主な成果

-

活動の多様化: 音楽を通じて教育・支援・国際交流など多方面で活動を展開し、多様なニーズに応えることができました。

-

認知度の拡大: 各種オンライン活動、電子書籍の販売、YouTube配信などを通じて、協会の活動が国内外で広く知られるようになりました。

-

国際的な広がり:協会の電子書籍が、日本国内にとどまらず、ドイツ、イギリス、アメリカ、ブラジルなどの国々で購入され始めました。親子で楽しめる内容が少しずつ評価され、家庭での音楽教育に役立てられています。今後もさらなる国際展開を目指します。

-

自己肯定感の向上: 音楽を通じて、子どもから大人まで多くの人々が自己表現力を高め、より前向きな姿勢を持てるようになりました。

-

新たな資格取得者の増加: オトキャンを通じて、多くの受講者が新たな資格を取得し、教育現場での音楽活用が広がっています。

🔮 2025年の展望

-

AIとの共存・共栄を目指す

-

協会の理念をさらに広める

-

新たな楽曲・教材の開発

-

オンライン講座の拡充

-

国際的な活動の展開

2024年のご支援に感謝し、2025年もよろしくお願いいたします。

2024 Activity Report

🎯 Mission of the Association

The International Association for Play Songs and Music aims to foster self-expression across all generations, from children to adults, through music. We particularly focus on rhythmic education for children with developmental disabilities, aiming to create a society where everyone feels safe to express their voices.

📅 Key Activities in 2024

1️⃣ Appointment as Japan-US Cultural Ambassadors

Overview: In March 2024, the Chairperson and Directors were appointed as “Japan-US International Cultural Ambassadors” by the Honolulu Festival Foundation.

Significance: This appointment recognizes the association’s cultural exchange activities through music. The Honolulu Festival is a nonprofit organization that aims to deepen friendship between Japan and the US through various cultural events.

Future Plans: We will continue promoting international exchange through the power of music.

2️⃣ Lecture at Teikyo University of Science, Department of Early Childhood Education

Overview: The association’s “Certified Play Song Eurhythmics Course” has been officially incorporated into the curriculum of the Department of Human Education at Teikyo University of Science.

Courses Offered:

Results: Students gain knowledge and skills to practice eurhythmics in educational settings and apply them in future childcare and education fields.

3️⃣ OTO-CAN Program

Overview: The association runs an online certification program called “OTO-CAN,” offering music education-focused certified courses to participants nationwide.

Courses Offered:

-

Certified Play Song Eurhythmics Course Level 1 & 2

-

Specialized Rhythmic Course for Children with Developmental Disabilities

-

Play Song & Early Childhood Piano Certification Course

-

Showa Kayo & Karaoke Recreational Instructor Course

-

Vocal & Karaoke Recreational Instructor Course

Results: Many participants have shared that they’ve expanded their knowledge and practices in music education through the program.

4️⃣ Play Song Eurhythmics Support Circle

Overview: A new support circle for certified instructors was established, and online lectures were also provided to cater to various educational needs.

Lectures Held:

Results: Participants shared that children became more confident in expressing themselves through music.

5️⃣ Creation and Sale of E-books

Titles and Themes:

-

“I Love Piano Story: Let’s Play Do Re Mi Fa So”

-

“The Christmas Magic in the Forest: Santa’s Forest Adventure”

-

“Work & Life Boost! The Ultimate SNS Guide for Music and Therapeutic Education”

-

“Good Morning, Sunshine! A Routine Song”

Results: Our e-books serve as valuable resources for home music education. Notably, “The Christmas Magic in the Forest” ranked #1 in its category on Amazon.

6️⃣ Outreach Lessons

Overview: Weekly outreach lessons were provided for children with developmental disabilities, using music as a form of support.

Activities Include:

-

Breathing Songs

-

Mindfulness Meditation

-

Songwriting Activities

-

Rhythmic Movements for Clock Time Expression

-

Sign Language Songs (“Life, Earth, and Crown of Love”)

Results: Feedback from support staff included reports of children expressing themselves more actively.

7️⃣ Music Support Activities for Adults with Intellectual Disabilities

Overview: We have been continuously providing music support activities for adults with intellectual disabilities for over 10 years.

Examples of Activities:

-

Communication support through music

-

Expression activities using rhythm

-

Singing to promote self-expression

Results: These music support activities have provided opportunities for participants to build confidence and broaden their self-expression. Family members and support staff have also shared feedback, noting that they have witnessed moments when participants’ hearts opened through music.

8️⃣ Video Materialization of Original Songs

Overview: Previously created play songs were re-edited as video materials to be utilized in various settings.

Results: Parents shared that their children became more interested in playing the piano after watching the videos.

9️⃣ Expansion of YouTube Activities

Overview: The association launched a 12-hour BGM live streaming session on YouTube as a pilot project.

Future Plans: In 2025, we plan to continue regular live streaming sessions with improved formats.

🔟 Kirakira Concert in Ikebukuro

Overview: At the end of 2024, the association held the “Kirakira Concert” in Ikebukuro. This joint recital provided a space for participants from all age groups to connect through the power of music.

Content:

Results: Families shared their gratitude for the opportunity to enjoy music together, and many noted how confident the children were during their performances.

✨ Key Achievements in 2024

-

Diversification of Activities: The association expanded its activities into various fields, including education, support, and international exchange, to meet diverse needs.

-

Increased Recognition: The association’s activities have become more widely known through online platforms, e-book sales, and YouTube broadcasts.

-

International Reach: The association’s e-books have started to gain readers not only in Japan but also in countries such as Germany, the UK, the US, and Brazil. The family-friendly content is gradually gaining recognition and contributing to home music education. We aim to further expand our international reach in the future.

-

Improved Self-Esteem: Through music, many individuals, from children to adults, have improved their self-expression skills and adopted a more positive attitude.

-

Increase in Certified Instructors: Many participants in the OTO-CAN program obtained new certifications, contributing to the wider use of music in educational settings.

🔮 Outlook for 2025

-

Coexistence with AI:

-

Spreading the Mission of the Association:

-

Development of New Songs and Teaching Materials:

-

Expansion of Online Courses:

-

International Activities:

We deeply appreciate your support in 2024 and look forward to another fruitful year in 2025.